|

| |

17/04/2012

L'étymologie de nos langues occidentale met en jeu les sons et

accessoirement l'orthographe. Il n'en va pas de même du chinois, très pauvre

en sons, qui est avant tout une langue écrite. Si l'on veut rechercher

l'origine d'un mot, c'est dans sa graphie qu'il faut fouiller. Recherche

passionnante car elle nous fait remonter les millénaires : si l'écriture

chinoise n'est pas, loin s'en faut, la plus vieille du monde, elle est celle qui

connaît la plus ancienne tradition continue. Les inscriptions oraculaires

datant au moins du XIVème siècle avant notre ère (certains

spécialistes les font même remonter à 2.000 ans avant notre ère !) peuvent

encore reconnus comme les modèles des caractères aujourd'hui employés par les

Chinois.

Nul

ne peut donc comprendre la structure d'un caractère sans remonter à sa forme

originelle, souvent ancienne de quelque 3.500 ans au moins. Peu de Chinois en

sont capables. Prenons pour exemple le caractère wang,

"espérance", ci-contre. On y distingue trois éléments. Tout bon

connaisseur de la langue chinoise reconnaît en bas un élément qui peut

désigner soit le roi, soit une sphère ; en haut à gauche, la mort ;

en haut à droite, ce peut être soit la lune, soit la chair. Nous voici bien

avancés. On peut essayer de combiner ces éléments dans tous les sens, on

n'aboutit à rien qui évoque l'espérance. Minute, m'objecte-t-on :

l'élément inférieur se prononce wang, il peut donc avoir une valeur

phonétique. Bon. En haut à gauche on retrouve également le son wang.

Et comment expliquer le reste du caractère ? Nous y reviendrons à la fin de

cet exposé. Nul

ne peut donc comprendre la structure d'un caractère sans remonter à sa forme

originelle, souvent ancienne de quelque 3.500 ans au moins. Peu de Chinois en

sont capables. Prenons pour exemple le caractère wang,

"espérance", ci-contre. On y distingue trois éléments. Tout bon

connaisseur de la langue chinoise reconnaît en bas un élément qui peut

désigner soit le roi, soit une sphère ; en haut à gauche, la mort ;

en haut à droite, ce peut être soit la lune, soit la chair. Nous voici bien

avancés. On peut essayer de combiner ces éléments dans tous les sens, on

n'aboutit à rien qui évoque l'espérance. Minute, m'objecte-t-on :

l'élément inférieur se prononce wang, il peut donc avoir une valeur

phonétique. Bon. En haut à gauche on retrouve également le son wang.

Et comment expliquer le reste du caractère ? Nous y reviendrons à la fin de

cet exposé.

C'est vrai, pour analyser un caractère chinois, il faut le

décomposer, à condition du moins qu'il soit décomposable. Mais c'est sous sa

forme originelle qu'il faut le démonter.

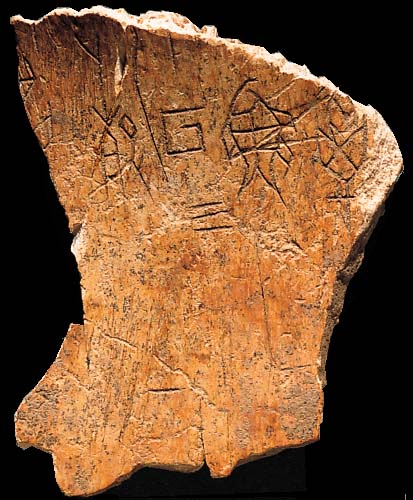

La

plus ancienne écriture chinoise connue, nous l'avons dit, est celle de ces

inscriptions divinatoires sur os ou sur écaille de tortue appelées justement jiaguwen,

"écriture sur écaille et sur os". Si l'on pouvait retourner

l'écaille ventrale de tortue ci-contre, on observerait de petits puits ronds

creusés à espaces réguliers. Cette écaille était ensuite présentée à la

flamme et il se produisait sur l'autre face, celle ici visible, des fissures en

forme de T dont l'oracle interprétait la forme pour donner la réponse céleste

à la question posée. A une certaine époque, on est venu à rédiger les

questions posées puis les réponses, en utilisant une écriture sans doute

apparue peu de temps avant mais dont l'unique support qui se soit conservé est

ces os et écailles divinatoires. La

plus ancienne écriture chinoise connue, nous l'avons dit, est celle de ces

inscriptions divinatoires sur os ou sur écaille de tortue appelées justement jiaguwen,

"écriture sur écaille et sur os". Si l'on pouvait retourner

l'écaille ventrale de tortue ci-contre, on observerait de petits puits ronds

creusés à espaces réguliers. Cette écaille était ensuite présentée à la

flamme et il se produisait sur l'autre face, celle ici visible, des fissures en

forme de T dont l'oracle interprétait la forme pour donner la réponse céleste

à la question posée. A une certaine époque, on est venu à rédiger les

questions posées puis les réponses, en utilisant une écriture sans doute

apparue peu de temps avant mais dont l'unique support qui se soit conservé est

ces os et écailles divinatoires.

Ces caractères primitifs, pour beaucoup d'une grande beauté,

peuvent être classés en pictogrammes, idéopictogrammes et idéogrammes, les premiers servant

à composer les seconds et les derniers. Plus tard apparaîtront les idéophonogrammes qui

doivent également être pris en compte dans notre étude étymologique. Ces caractères primitifs, pour beaucoup d'une grande beauté,

peuvent être classés en pictogrammes, idéopictogrammes et idéogrammes, les premiers servant

à composer les seconds et les derniers. Plus tard apparaîtront les idéophonogrammes qui

doivent également être pris en compte dans notre étude étymologique.

N.B. : Toutes les calligraphies reproduites dans ces

pages sont de l'auteur. Celles apparaissant en noir sont tirées de fiches

établies par l'auteur il y a une vingtaine d'années, les calligraphies en

rouge ont été tracées spécialement pour cette conférence et ultérieurement.

Par ailleurs, nous n'avons pas utilisé pour illustrer le

présent exposé les caractères dits simplifiés utilisés aujourd'hui en

République populaire de Chine pour la simple raison que ces derniers ont pour

la plupart rompu le lien avec leur étymologie. Les caractères

"modernes" (ils datent tout de même du IIème s. de notre

ère !) que nous avons étudiés sont toujours utilisés à Taiwan, à Singapour,

dans la diaspora chinoise et... au Japon ("ganji" est la prononciation

japonaise des mots "caractères chinois").

|